王文斌:比特币的经济原理

奥地利学派认为,经济学是人类行为学的一个分支。因而,解释经济规律的落脚点总是扎根于人的动机和行为。本文以该理论为出发点,穿插作者的主观价值判断和自然法伦理,按照逻辑顺序,主要讲述比特币在经济解释层面的概念,传统商品货币的发展简史,以及与比特币相关的伦理,全文的最后,给出了一份个人预测。

一、人(Human)

不同学科和研究领域,对于“人”这个名词的定义是不一样的。

生物学的“人”是指:动物界·脊索动物门·哺乳纲·灵长目·人科·人属·智人种(英文学名Homo sapiens),人的生命周期:受精卵·胚胎·胎儿·婴儿·儿童·成人。

由于经济学是一门人类行为学的分支,在经济学的“人”的概念中,最容易与之发生混淆的是生物学的“婴儿和儿童”、以及心理学的“虚拟对象”。

诸如“脑功能失常者”、“儿童”和“胎儿”等对象,是生物(医)学研究的“人”的对象之一,由于其不完整具备成人的特定目的和行为(从而更加不可能参与任何经济行为:生产、交换或其他更复杂的项目),经济学“人”并不将其包括在内。经济学“人”特指具备特定目的,并有能力为之付出相应行为的人。

二、人身(Body)

人身的概念来自生物学:即组成“人”的生物组织。包括各种器官,耳、鼻、喉、手脚、发肤、骨头、大脑……等等。

不同的器官组织,具备不同的功能(Function)。例如,肺和鼻子等组织可以协作完成呼吸的动作,将氧气和二氧化碳在人体代谢;眼睛可以感知外在光线,将捕捉到的信息发送给大脑,完成“看见”的动作;鼻子可以闻;嘴巴和舌头可以品尝,也可以说话或咬住什么东西。

三、动作(Action)

即由上述人身各组织器官释放的功能:呼吸、看、听、闻、吃……等等。

根据动作的作用结果,可以分为两类:

1、作用于人体自身或(他人)精神感知的动作。如:呼吸、听、看、闻、想、说……

2、作用于外在物理对象,并对其物理特质产生改变的动作。如:吃、咬、触碰、推、挖……

四、行为(Behavior)

即上述第2类:作用于外在物理对象,并对其物理特质产生改变的动作。

人的行为有两种伦理:自愿或强制。

而“动作”的范畴比“行为”更广,因为人的某些“动作”不存在“自愿”或“强制”的可能性,例如“思考”,是无法被强制的,一个人不可能强制另一个人的大脑思考什么、或如何思考;再有,某些动作既不是自愿、也不是强制,而是人体机能的正常活动,人自身都无法对其进行控制,例如:心跳、泌尿等等。

“行为”的这种特质表明,人的行为会对他人的人身和财产造成物理影响。

五、动作和行为的能力限制(Capacity of Action & Behavior)

由于人体器官功能特质,导致所释放的动作或行为,受到多种因素的制约:自身的或外在的,也有部分动作是不受外在限制的。

例如“看”这个动作,它受到个人视力健康度的影响,近视眼或白内障患者是个例子;当人观测月球表面的时候,也需要借助天文望远镜;由于我们都不是“超人”,放在一堵墙后面的东西,在不借助特殊设备的情况下,是无法被人的肉眼看见的。

再如“想”这个动作,它描述的是人(经济学人)的大脑精神活动状态。一个人想什么、怎么想,不受外在因素制约,只受其本人知识储备和价值取向制约。

认识到这一点,在经济学上十分重要,它从根源上定义了一套规律:人的予取予夺都将受到自身能力和客观规律的限制。曾经发生的共产主义国家的计划经济实验,正是违反了这些规律,酿造了人间悲剧。当然,这种违背经济规律的事情,今天依然在大规模发生。

六、无意识(Unconscious)、特定目的(Purpose)和事件(Event)

人的一个重要器官——大脑,在分配调度“动作”和“行为”时,出于两种模式:无意识和特定目的。同时,不论该动作或行为,是出于无意识、或者特定目的,其均形成一个客观事件。

在这三者当中,“特定目的”是“人”这种经济名词所独有的——区别于植物、其他动物、脑受损非正常人和非成人婴、幼、胎儿——这也是奥地利学派区别于其他经济学流派的主要理论根基——奥地利学派把经济学视作人的行为学——不像某些其他学派:把人视作野生动物、或数学符号、或机械设备。

人的一个特定目的就是为了自己生存(这是公理,无法也无须证明,因为反对它的人必然已经死了,从而无人可以反对或反证。如果他试图反驳,说明他还活着,从而反驳失败。),从而需要获取各类商品和服务(衣食住行、看病理发、性交恋爱、保护子女、教育子女……这是上一条公理的推理,也无法和无须证明。因为反对它的人必然是吃喝长大、父母养育、精子卵子的结合。如果他试图反驳,说明他不吃不喝、不是父母养育、也不是精子卵子结合的产物,那他一定不是人,而是其他物种。)

人需要的是可以使用的商品,用来维持生命、延续生命。这些商品包括:食物、住房、医疗、教育……等等。

注意,并不包括货币。

绝大多数货币几乎没有太多使用价值——骨头、石块、金属、纸张、电子……货币对维持生命没有直接的意义。从这个角度说,人口扩张论是错误的。人口数量的增加,影响的是所需商品和服务的增加,而不是货币。在货币量不变的情况下,人口数量的变动,影响的只是商品价格——如果商品没有即时扩张,物价可能上涨;相反,如果商品过度扩张,物价可能下跌。货币和价格是完全独立的两个概念。如果人口大量增加,应该做的事情是,大幅提供商品。这个过程其实不需要设置闹钟提醒——人就是人,不是野猪、不是阿拉伯数字、也不是机器零件——为了谋生和获取幸福,人的本质会探索生存之道:如何就业、如何获取食物、如何学习知识……一个人出现在社会上,并不是蛀虫:只消耗、不创造。

从家庭成员来说,一对准备生儿育女的夫妻,首先会提前准备好,在孩子的童年时期,满足他所需的各类商品和服务。也就是说,人的行为不但可以养活自己,还可以养活别人。孩子成年后,又可以创造更多的商品,来抚育下一代。当然,如果他的生活艰难,能力有限,自然会少生点孩子,人不是苍蝇,不会盲目的繁殖——也许苍蝇也未必是盲目的。

因而,当一个经济学理论,建立在数字化的根基之上,完全不顾人的特定目的,则可能得出反人类的结论——它可能把人的繁衍过程,当做一个数学循环模型来推导出可怕的结果,从而为灭绝人性的政策铺路。

七、财产(Property)

即在人的行为能力之内,被人通过劳务改造的、有归属权(主人)的物理(有形)对象,或者未经劳务改造的无归属权(主人)的物理(有形)对象。

无主财产的形成,既可能是自然形成的(如荒漠里的沙子),也可能是人的行为导致的(如强盗窃取的、囤积如山的沙子)。

那么,比特币是财产吗?矿工对自己的矿机(有形的物理对象)拥有财产权,这是显而易见的。

比特币是怎么产生、由什么构成的呢?它是一种复杂的信息处理技术的网络系统,是运转着的有形的各种计算设备(CPU、网卡、存储……),人们通过逻辑编码来控制电磁信号,从而控制信号的复杂排列组合。由此看来,比特币并不属于“有形物理对象”。

八、权利(Right)

“权利”的概念紧紧依托于“人身”和“行为”。也就是说,人的某个“动作”,如果不符合“行为”的定义,则不存在是否“侵权”的判断,与“权利”无关。所谓的侵权,指的是一个人对另一个人的行为,导致他人的人身或财产受损。

进而,根据行为的特质得出,权利仅仅包括2种:“人身所有权”和“财产所有权”。大多数错误的“权利”观点(例如所谓的“名誉权”、“隐私权”、“言论权”或“知识产权”等等),究其根源,本质是混淆了“动作”和“行为”的区别。

是否承认每个人对自己的身体器官具有不证自明的所有权,是各种伦理或所谓“意识形态”的逻辑始发点,因为所有的财产都是人身创造的,财产权的判定,最终必然归属到人身权的判定。从而确定“侵害方”和“受害方”的法学主体。

权利本身意味着正义和自由,同时也意味着道德。权利是否正当的直接后果是“秩序”,权利正当,则秩序顺畅,权利被侵犯,则秩序混乱。秩序是一种人类行为的结果,它与伦理无关——杂乱的秩序也是一种秩序,与对错无关,与正义无关。只有权利和正义得到保证的前提下,良好、稳定运转的秩序才能出现。

由于财产本身是人的行为能力创造的,因而,超出人的行为能力,则不能构成正当的财产权。例如,一个走进荒漠的人,不能仅仅依靠“喊话”这个动作或“插旗”这种能力范围有限的行为,来主张对整片沙漠的财产权,他只能对行为范围内的财产有正当权利,假设他在沙漠内改造了一个人工绿洲和房子,则绿洲和房子是他正当的财产。

任何权利主张的正确性,必不可少的是“逻辑一致”为前提,因而,当某种结论最终违背了人身和财产权的伦理根基,我们则可以认定,这种结论是“反人类的”——因为它否定了人对自己身体器官的正当权利。

九、获取财产的过程

1、行为能力占有无主物;

2、亲自生产;

3、自愿交换;

4、自愿无偿赠与;

5、抢或偷(非法或合法)

十、交换媒介(Medium of Exchange)

为了完成“自愿交换”的过程,回避“以物易物”的低效,“交换媒介”孕育而生。自从电子科技和比特币出现以来,绝大多数的争论都与此概念的理解有关。

最具困扰的问题是——交换媒介(货币)是不是必须符合(有形)财产定义?或者说,如果参与交换的一方,换出的不是有形商品或劳务,而是一笔账单,那么,这套账目系统可以充当货币吗?这个问题的答案,在各种流派经济中,也没有得到统一的、较明确的解释。

在金属、动植物器官或石头货币时代,充当交换媒介的对象是有形物理财产,特点是,交换媒介(货币)自身作为一种财产,参与交换的过程。大多数的经济学派,将“货币”定义为“(有形)商品”的一种,当比特币出现的时候,相关的学术争论便出现了。

十一、两种认定的差异

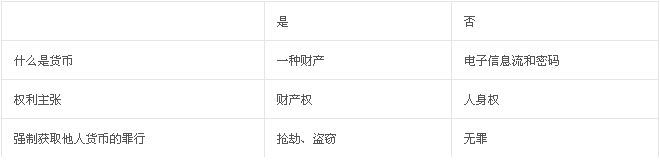

下表显示“是否认定交换媒介必须为有形财产的区别”:

表中,“人身权”对比特币意味着:任何人都有权利使用自己的计算机,接入互联网,进行任何意图的计算尝试——不论是常规的挖矿,还是恶意的入侵。这种逻辑看似不合乎人情,但事实是,这是比特币与生俱来的特质——当挖矿计算成为不可侵犯的人身权利时,同时意味着入侵者也具备了同样的人身权利。入侵者的行为,并没有对其他人造成任何侵害:不论是人身还是财产——电子信息流不是财产。所以自然的,成功入侵者不需要承担任何罪名,法律也没有权利介入该“行为”的审判——每个人都有“权利”使用自己的身体、开启电脑、安装软件、按照自己的算法让计算机运作。

十二、意味着什么

我个人认为,比特币挑战了(明确了)经济学有关“交换媒介”的概念——它并不必须是一种有形财产直接参与交换——代价是——参与者无条件的自愿接受账户被“合法入侵”的可能性。这种“入侵合法性”的正当性,既是潜在的风险,同时也是保障比特币存亡的必要条件。一旦“计算入侵”被人们视作非法,对比特币可能意味着灾难,因为它预示着“挖矿”这种行为需要被法律(人为)介入(操纵)。

十三、道德与权利(Moral & Right)

在电子货币方面,所谓的“入侵”行为,本质上是使用自己的计算机设备的计算尝试,使用自己的合法财产进行计算是权利,但并不意味着“入侵合乎道德”。账户里的比特币被窃取,当然是十分沮丧和痛苦的事情,持有人也可以尽力去寻找线索——但不应当报案,因为法律没有这个权利管辖。

识别道德和权利,是构建比特币赖以生存的人类社会土壤——当大多数人将两者混淆的时候,比特币将变得十分虚弱,甚至被摧毁。让道德归道德,权利归权利,道德的破坏者,自然有道德标准去评判,混淆两者,将酿成灾难。

当人的行为触犯他人权利的时候,需要法律和审判,并执行强制赔偿或复仇;但人的动作触犯他人道德感知——同时却没有触犯他人权利的时候——则其不属于法律应当管辖的对象,也不应当被强制执行任何权利赔偿。

十四、不要低估灾难的可能性

也许上文让人觉得不可思议——盗窃比特币竟然是人权?!然而大家不应忘记,中本聪创立比特币的初衷,正是让人们自由自愿的交易,为自己的行为负责,彻底杜绝第三方对贸易的干预。尽管从技术角度说,破坏比特币系统似乎不可能了,但从人的观念入手,破坏比特币依然大有可为。

从“获取财产的过程”看,自愿交换仅仅是人们获取财产的途径之一,这意味着,在一定条件下,禁止了自愿交换,也就意味着禁止了货币——人类不曾一次的试图做到这一点。历史上,很多政权一度消灭了自由贸易,消灭了货币(还有人记得“粮票”吗?)和私人财产。而人们之所以愿意接受这样的安排,根源在于对经济常识的错误认识,他们把人为的不公正结果,归责给货币——而不是人。所以,当各种不满情绪出现的时候,引导人们关注“罪恶的货币”、“罪恶的投机客”或“罪恶的自由市场”,人们就可能接受中央计划经济。无知的大多数和所谓的道德楷模将是自由的最大威胁。

一个著名的例子是,人们对通货膨胀的泛滥性的错误理解。“通货”乃“商品流通交换媒介”之意,即“货币”。故而——通货膨胀(Currency Inflation):货币膨胀,货币总量的增加;通货紧缩(Currency Deflation):货币紧缩,货币总量的减少。

不论在中文、还是英文体系内,“膨胀(Inflation)”和“紧缩(Deflation)”两个词最直接的修饰对象往往是物理“体积(Volume)”的变化,而不是物理相对“位置(Position)”的移动——形容位置变化的词汇是“上升(Up)”和“下降(Down)”。货币和价格。作为一种商品的存量,货币总量是可以用“膨胀”或“紧缩”描述的;而作为一个兑换比率,描述其变化的修饰词应当是“上升”或“下降”。当孩子们上小学的时候,语言老师会告诉大家,应当使用正确的词汇搭配。同样的,如果我们说“体积上升”或“比率膨胀”的时候,老师一定会批评学生,这种表达方式是错误的,违背了语言学的规律;也因此,当经济学家说“货币上升”或“价格膨胀”的时候,一样是错误的,这样的经济学家应当回炉重铸,从小学念起。

只有“货币膨胀”和“价格上升”这样的表述方式,要不然,语文(或英语)考试你一定无法及格。对与错,是客观存在的,不是我定的,也不是语文老师定的,是人类交流体系的客观存在约束的。但主流经济学对“通货膨胀”这个词汇的解释是错误的——它把两件事(货币量的变化、物价的变化)的因果关系恶意混淆,合并一些无关的技术名词,把它打扮成一个模糊的概念——未知真相的普通人就完全忽视了中央银行对经济的损害。

在满足货币属性之后,货币自身将不可能存在“稀缺性”——由于它可无限分割的特点,不论商品和服务总量如何变化,也不论人口总量或经济规模如何变化,货币的总量是不可能存在稀缺性的:因为货币作为经济体价值储藏的对象,在充当交换媒介的时候,它自身是价格的决定者——而不是相反。

只要给人们灌输某种观念,让人们憎恶货币、憎恶自由交易,或者憎恶矿工、憎恶比特币“入侵者”,人都有惰性和无知,不愿意为自己的行为承担责任,在此鼓动之下,摧毁比特币则是可能的——曾经他们就是这样摧毁黄金的。由于全球央行滥发纸币,导致了20世纪金融崩盘,银行家没有足够的金银兑付给储户,在“公众利益”和“金融稳定”等观念的推动下,于1972年禁止了金银在货币领域的流通,缔结政治强制法令,逼迫人们接受中央计划的纸币——如果大多数人认识到什么是权利,认识到银行家应当为自己的行为负责:选择兑现金银或倒闭,认识到贸易结算的自由权,黄金白银便不会被赶走。

货币作为价格的计量标尺,其本身的购买力只是市场商品贸易的参照——商品供应过多,物价下跌,盲目扩张者得到惩罚,合理扩张者有能力提供物美价廉的服务(薄利多销)。这个过程是人类行为导致的,绝不是简单的数学函数。经济兴盛或萧条,均是人的行为带来的。要走出萧条,当然也是需要人类行为的自发调整。这个过程完全和货币没有关系,经济如同汽车,货币如同路边的树木——开车的是人、刹车的也是人,尽管车开的越快,看起来树倒退的越快,但这只是物理移动的相对参照,而绝非是“树的倒退给汽车提供了动力”。

十五、平行货币(Parallel Currency System)

此部分属于笔者的个人预测。比特币和金属货币均有优点,也各有瑕疵,但它们同属于自由货币,我认为未来有可能共同组建一个线上、线下的平行货币体系。而这种体系将是稳定的——因为它符合自由市场规律。

这是有可能的,实际上现在,目前的纸币也存在两套体系:纸质的货币、金属硬币和电子化的纸币。同样条件的设备终端、网络和电力系统,法币也没有完全电子化。这个问题很有趣,但的确是人的行为选择的结果——很多人会同时持有台式机电脑、笔记本、上网本、平板电脑、智能手机……要从“技术”角度看,恐怕没有这个必要,但人们就是这样做的,有多少人因为网络银行或第三方支付的存在,从而出门从来不带钱包的呢?

从经济和法律上看,金属货币在性质上不同于数字货币——前者是“财产-财产权”,而后者是“密码-人身权”,两种自由货币,在经济需求方面满足不同的结算和市场——总有人喜欢更加“实在的”黄金白银,当然也有越来越多的人接受比特币,我预计,两种市场选择并行不悖。

(本文作者王文斌,为零壹财经研究员,邮箱wangwenbin@01caijing.com)

(本文作者王文斌,为零壹财经研究员,邮箱wangwenbin@01caijing.com)

标签:

比特币