冷热互联网金融背后,谁是真眼瞎?

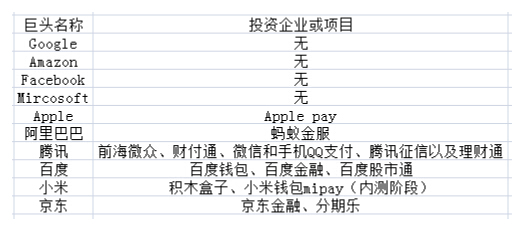

最近的工作中,注意到国外科技巨头对待互联网金融态与国内的截然不同。具体看下表:

在国内轰轰烈烈的互联网金融,在国外互联网界却基本没有什么波澜,同样是互联网巨头,难道是国外的眼瞎吗?

下文笔者将从以下几个维度探究,思考其中的缘由。

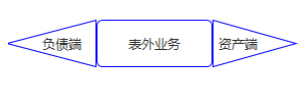

银行业务结构收入来源

在欧美等发达国家,金融市场高度发达,例如国内外银行业主要利润来源,

国外的利润来源:

在天朝是这样的:

天朝银行依靠牌照、资产结构,躺着挣钱;但美国,金融之巅,人家是靠表外业务挣钱。这就是区别,西方国家金融高度发达,市场已经充分化竞争了,没有国内的那么腐朽的保护制度。

但是呢,不能认为是利差高导致的国内银行躺着挣钱。中美的各项实际数据表明情况正好相反,中国商业银行的利差要低于美国。这个误解非常普遍,在关于中国商业银行的"暴利"讨论中,它所引起的问题也最为严重。

拿富国银行的数据来看,富国银行的净利差要高于工行银行。富国的利差在2006年、2009年和2010年均超过了4%,而工行的最高仅为2010年的2.35%。

两者利润来源差异如此巨大的主要原因在于:生息资产结构中

一方面,收益率较高的贷款所占比重,富国要远高于工行;

另一方面,贷款以外的其他生息资产的收益率,富国也要远高于工行(因为富国的债券投资中主要是资产支持证券,而工行的债券投资主要是国债);

同时,工行的存贷款利差也要低于富国(其原因主要在于富国的贷款主要投向利率相对较高的中小企业和个人消费者,而工行的贷款对象主要是企业,尤其是谈判能力很强的大型企业),

因此,中国商业银行的利差是低于而不是高于美国商业银行。另外,无论是在中国还是美国,存贷款利差与净利差都有很大差异,而在中国,两者与基准利差也大不相同,从而不能将三者混淆起来讨论。综合起来看,不能认为利差高是中国商业银行利润高的主要原因。

上面从银行业务能力方面,分析了国内外银行竞争情况。

也就是说,在美国,银行是一个业务能力超强的企业;而国内刚好相反,依靠的是牌照,制度等,而非自己的能力。从商业战略的角度讲,风险定价等核心能力,国外科技巨头缺乏,想进入,实在太困难。

"互联网+"的含义

互联网是一个很厉害的武器,也即去中介化。国内金融管制严格,垄断,市场效率底下,也使得很多人觉得里面有大大的空间,可以打破原来的利益格局。

比较手机制造业,小米能够在短时间内获得如此发展大,究其原因,无非是想魅族、华为、联想、三星甚至现在不怎么样的诺基亚、摩托罗拉,过于多的中间经销商。在小米凌厉的攻势下,可以说是互联网营销,通过互联网直接销售小米产品,也包括供应链整合,大幅降低产品成本等等,整个流程就是去中介化,脱媒化。大刀阔斧的改变原来的结构,让利于消费者。

类似的更早的例子可以参考戴尔电脑的直销模式,在很短时间就能获得巨大发展。

在国内,"互联网+"可以打通完整的业务链条,原本是可以找银行合作的,但是银行的守旧和反应迟钝是互联网企业无法容忍的。所以互联网企业只能自己来,搞来搞去发现大有搞头;而国外却不是这样的,传统金融服务市场化程度高,已经提供了基本能满足人们支付、投资的需求,"互联网+"的作用实在有限。

马云有一句话,问题越大的地方说明机会越大,金融行业也是如此。

互联网金融,本质就是金融脱媒,去中介化。

金融理财需求不同

国外金融市场化程度高,普通民众投资工具多样化;

国内前几年除了银行存款就只剩坑爹股市,投资渠道太少(不动产投资也是大额投资。不符合互联网文化,得屌丝者得天下)

中国大妈的高储蓄率,美帝的透支消费,文化习俗不同,导致国内的理财需求是严重被扼制,现在互联网金融正逢其时。

例如,余额宝的出现,就是在货币基金的基础上衍生出来的,只不过接着阿里的支付宝,刚好有这个条件,让利于广大消费者,搅动了银行的根基--存款(负债端),银行当即就紧张了,在2013年下半年各种各种银行封死"余额宝"的言论充斥着市场。

但是,这仅仅只是开始,

P2P、众筹、互联网配置炒股、互联网理财等在去年爆发了;

积蓄了很久理财需求就来了,普惠金融的理念也深入民心;

原本"爱搭不理"的银行理财(以前只针对高净值人群),也低下了高贵的投入;

"两会"期间的某行行长,在李克强总理下,那温柔的一撒娇"银行也是弱势群体"。

工行最近的e-ICBC,也高喊着"互联网+"

以上充分说明了,在我国,金融理财缺口非常大;整个垄断腐朽的金融有太多浪费,严重的低效,太黑暗了(突然想起某行说的躺着挣钱)

"互联网+"就喜欢这种地方,它的作用就来了,互联网就喜欢这样地方,就需要变革,又有足够的想象空间,BAT、风投等各界大佬纷纷加入战局,投入百倍热情就不难理解了。国外由于由于原本需求不多,而且已被充分开发,留给科技巨头的一篇红海,冷淡对待互联网金融也就是情理之中。

背后利益的逻辑

国外原本的需求已经充分满足了,LengdingClub做的多业务原本就是08年金融危机之后,金融机构不做的那部分--次次级债务。它们在国外都是小罗罗,很多金融人士压根瞧不起他,不屑于和它玩耍。。。原因是它想象空间有限,而且假如金融危机发生,很有可能LC、Prosper等会面临大麻烦,这些互联网金融机构也是在金融危机才逐渐壮大,烫手的芋头,国外科技巨头接了,那就是正真的"接盘侠"了。

这些企业业务结构而言:LC,很大一部分业务就是信用卡过桥,这块业务发展前景实在是太有限了。Ondeck贷款目标公司是小公司,其风险过高。前景有限,巨头们的放弃也就理所当然。

国内呢,信用卡完全就是个傀儡,是个鸡肋,银行在里面挣得钱太少了,也没有积极开发客户。很多人就从互联网金融公司借钱,例如京东的白条、阿里的花呗等。市场如此大,利润就来了,国内的BATM就大大开战也就不足为奇。

整体的环境不一样,这些精英公司看的很透彻。

国内银行没有核心竞争力(牌照是就是个***),市场大,需求大,黑暗面大,互联网金融火爆,各界大佬加入就在正常不过了。

国外银行业务能力强,都没那个需求了,市场有限,文化习俗不一样,巨头冷淡对待也就不足为奇了。

标签:

互联网金融