投稿|P2P如团购般疯狂 不会如团购般消亡

本文为阳光宝利市场研究部向零壹财经投稿。我们的投稿邮箱editor@01caijing.com。

截止到今年十月底,P2P平台数量已经超过1500家。P2P行业的飞速发展很容易让人联想到前几年的千团大战,即使是最不熟悉互联网发展史的人也会开始思考:P2P行业会不会走当年团购行业的老路,在千团大战的资本狂欢之后迅速衰落,一切归零?

从表面上看,今年的P2P行业确实与2010年千团大战时团购网站的形式相似,都有大量资本进入行业,都有大量新平台上线,都有各种复杂背景的平台进入行业。但是,经过细致分析,阳光宝利市场研究部发现,现在的P2P行业与2010年千团大战行业有很大差异。

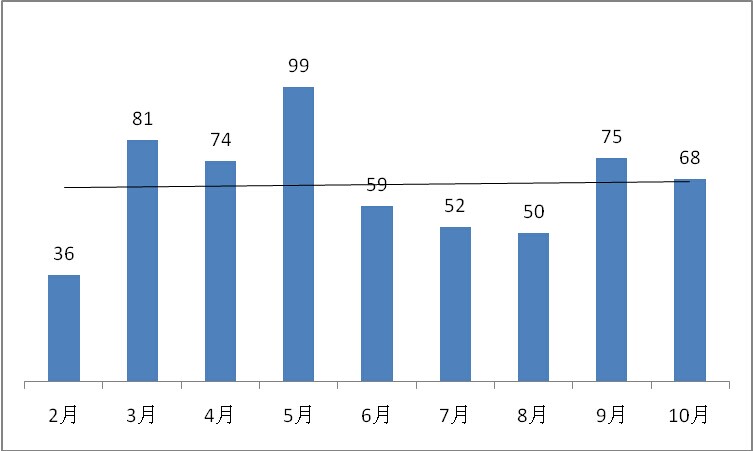

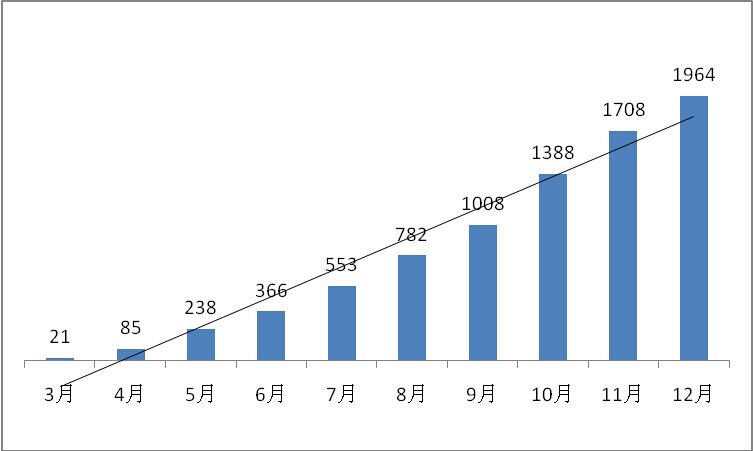

我们认为,从最直观的数据上看,2014年月度净增平台数量始终保持平稳,增长趋势线趋于平行水平线。增长数量最低的月份为2月,净增P2P平台数量为36,增长数量最高的月份为5月,净增平台数量为99,最高净增月份的P2P平台净增量为最低净增月份的2.75倍;反观2010年团购平台月度净增量,从3月开始,每月的团购平台净增量都保持上涨,趋势线斜率接近30°,3月净增团购平台数量为21,,12月净增团购平台为1964,是3月份的95.2倍。可见,2010年的团购市场远比2014年的P2P市场疯狂的多,2014年的P2P市场发展虽然速度很快,但是始终保持平稳,远非2010年团购市场井喷现象可比。

图一:2014年P2P平台月度净增数量(数据来源:网贷之家)

图二:2010年团购平台月度净增数量(数据来源:艾瑞网)

行业数据已经说明目前P2P发展趋势相对平稳,即使发生行业调整也不会像当年千团大战之后随之而来的行业大萧条。但是,决定一个行业发展趋势的是这个行业的用户们,而非数据,从数据上分析得出的结论并不可靠,只有在充分考虑用户特征与偏好之后才能得到一个相对确定的结论。

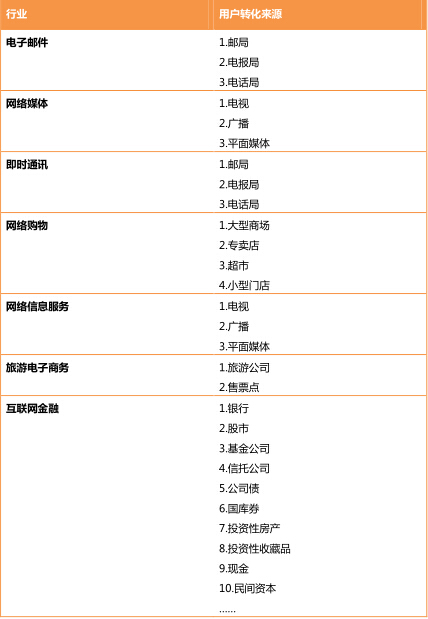

首先,P2P所属的互联网金融行业用户转化来源与团购、甚至所有互联网行业细分市场的来源都有很大不同,互联网金融行业用户转化来源是中国互联网行业有史以来最复杂的。中国互联网行业可以细分为几个大类:电子邮件、网络媒体、即时通讯、网络购物、网络信息服务、旅游电子商务和互联网金融(游戏、社交网络等本身就是完全新兴、没有原商业渠道转化问题的行业不予考虑),行业用户来源细分如下表:

可以看出,其他互联网行业的用户转化来源相对单一,原有渠道越单一,说明用户在互联网模式出现前对渠道的需求越容易被满足。而在互联网金融出现前,传统的金融渠道有十余种大类,这已经充分说明了金融用户对于金融渠道需求和考虑的复杂性。这是因为金融行为对于用户的生活影响力远大于其他行业,假设一个普通居民漏接了几个电话、没看到APEC期间汽车尾号限行,不会产生太大影响,充其量被交警拦截下来罚款扣分。但是如果其投资出现风险血本无归,产生的影响远大于其在其他行业承受不良后果的结局。

行业对用户生活的影响力越大,用户对行业渠道的需求就会越复杂,越细化,这也就是说金融用户对于金融渠道的需求远远复杂于其他渠道,包括团购行业所属的信息服务或网络购物。复杂而细化的需求引发的就是多个维度的细分市场诞生,没有任何一个企业或机构有能力覆盖所有细分市场,因为这些细分市场不但是细分的,而且还会有相互矛盾的情况出现。

例如,用户对金融产品的安全性有必然的要求,那么对于安全需求进行解构时,用户就可能出现以下完全相反的判断:只有银行背景的互联网金融产品才是安全的,因为银行对金融更有经验,更具权威性;只有网络巨头背景公司的互联网金融产品才是安全的,因为互联网巨头的信息系统更加稳定而且有积累了足够的分析数据,有更多的风控维度可以进行风控工作。上述两个例子只是解释说明用户渠道选择判断的矛盾,比这一矛盾更严重的矛盾是用户渠道淘汰决策的矛盾:我坚决不考虑银行背景的互联网金融渠道,因为银行一直太强势,我要用我的方式反击银行;我坚决不考虑除了银行背景以外的互联网金融渠道,因为我在银行存了一辈子钱,我只相信银行。可能有人认为这个矛盾是在危言耸听,尤其是淘汰银行互联网金融渠道的思考方式,但是这一模式是典型的"屌丝思维",而"屌丝"们用了不到一年的时间造就了从零到世界第四大货币基金余额宝。正因为这种最基础的决策矛盾的存在,决定了从属于互联网金融的P2P行业必然有很丰富的市场细分,且没有任何一个或几个行业巨头就能满足所有这些细分市场,也就是说仅仅从用户渠道选择一个角度考虑,P2P行业就不太可能形成如同现在团购行业的寡头市场,最可能的是各个平台在多个细分市场默默耕耘属于自己的一亩三分地。

因此,阳光宝利市场研究部认为,从行业数据与用户两个角度看,如今的P2P行业都不太可能发生千团大战的惨烈后果。那么从行业企业内部来看,我们就基本可以确定,P2P不是下一个团购。

所有互联网企业都在努力为用户解决三个问题:信息流、资金流与物流。其中,只有专注于解决信息流的互联网企业才有可能成为行业寡头。目前,中国所有互联网行业能够成为行业寡头的巨头们只有三个:BAT。腾讯在IM市场、百度在信息服务市场、阿里巴巴在购物平台市场都占据绝对的统治地位,每一个公司都在以数万员工服务数亿用户。很容易就发现,腾讯工作的核心是把信息从一个人传递到另一个人,百度工作的核心是把自己数据库中的信息传递给用户,阿里巴巴淘宝和天猫工作的核心是把联通卖家与买家的信息传递。这三个巨头所做的工作核心都是解决信息流问题,而且只需保证信息流在传输和存储层面的准确与安全即可,绝大部分工作可以由机器完成,所以这三个企业都可以以区区数万员工服务泱泱数亿用户。

但是P2P行业则完全不同,首先,P2P行业不但提供信息流服务,还要提供资金流服务,需要作为借贷双方资金流的桥梁,而用户对资金流的服务要求远远高于对信息流的要求,破坏分子对于破坏资金流的兴趣也远远大于破坏信息流的兴趣。这就导致P2P行业的工作难度远远高于信息流服务企业。

其次,对P2P行业提供信息流的要求也远高于其他提供信息流的行业。正如上文所说,百度与腾讯只要保证信息在系统层面的安全即可,阿里巴巴的工作略复杂,需要对网店的开店资质进行核查,但总体工作依然是保证信息系统的安全易用。但是P2P行业在信息流服务的主要工作重点是对信息源的考核,也就是风控工作。中国目前的信用体系不够完善,导致风控工作需要大量人工介入,无法由机器完成,想要服务全国所有用户的人力至少需要数百万,且都为高学历的知识密集型团队,没有一个企业能够承受这种规模的人力成本。

所以,我们认为,无论从数据,还是用户,还是企业本身角度来看,P2P行业都不会是下一个团购,在千团大战之后只剩下寥寥几家巨头。P2P行业的未来一定有多层次的细分市场,而每个细分市场中又有多个P2P公司进行深耕,互不干扰。P2P行业的市场前景太大太复杂,没有人能一口吃的掉这么大的蛋糕,如果谁强行吞下这个蛋糕的结果就是还没有吞掉一半,就已经被撑死了。